拡大する自治体×メタバースの取り組み/地元との連携が成功のカギ

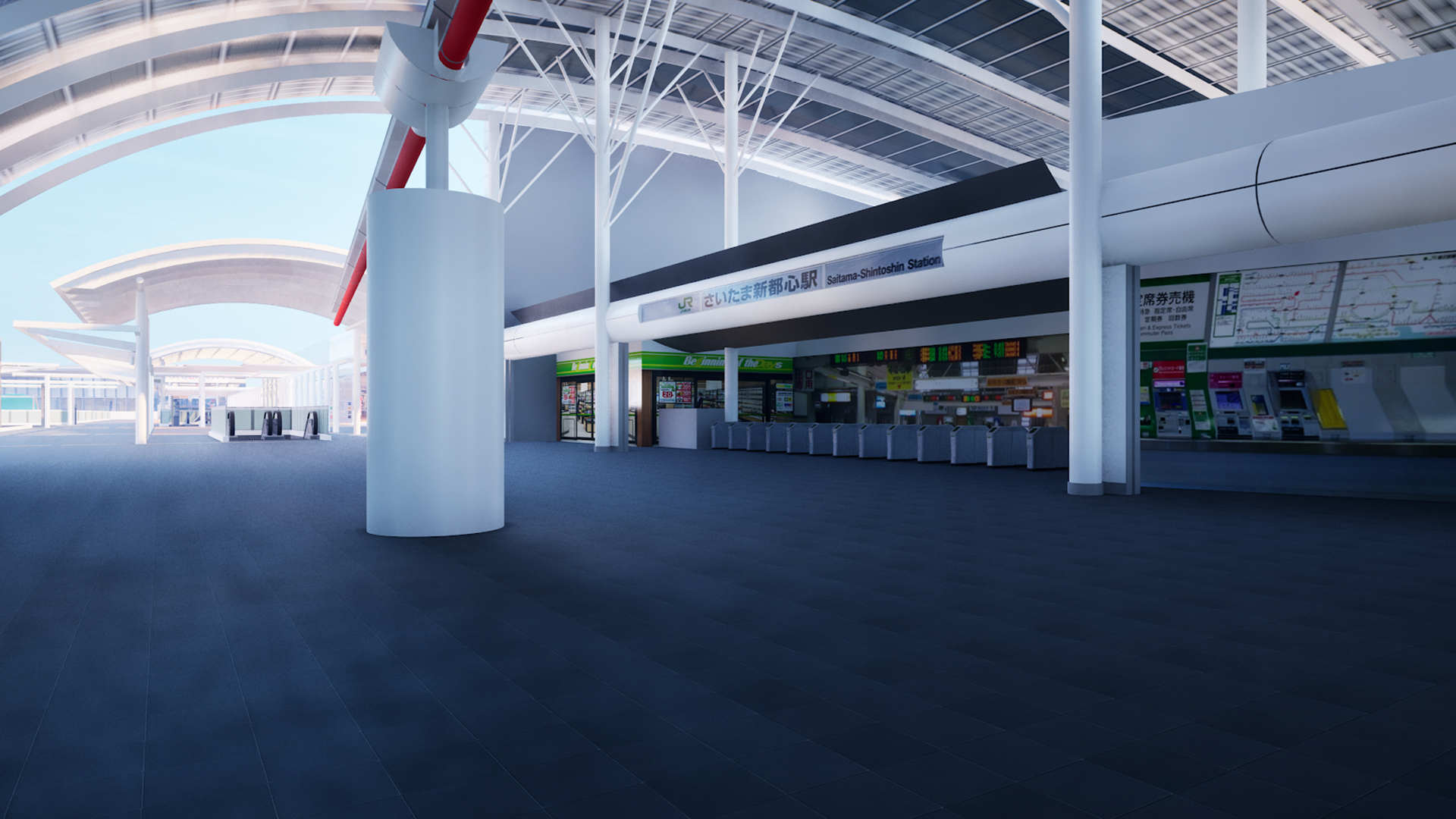

株式会社モンドリアンでは2025年10月4日(土)、世界的人気ゲームプラットフォーム「Fortnite(フォートナイト)」上に、さいたま市が整備した3D都市モデルを活用したeスポーツゲーム「City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENA」を公開しました。このゲームでは、プレイヤーはさいたま新都心エリアを中心に再現された街並みをゲームプレイを通して体験することができ、同年12月に行われる市公式アプリや地域ポイント「たまポン」と連動したイベントに参加することができるなど、「遊び」がそのまま「地域貢献」となる試みです。現在、多くの自治体で、このようなメタバースやゲームを制作し公開する動きが加速しています。

本プロジェクトを手掛ける株式会社モンドリアンの山本真司さんは、「さいたま市さんがお持ちの3D都市モデルのクオリティが非常に高く、メタバース施策にとても親和性がありました。この3D都市モデルを活用したメタバース等の取り組みの普及・展開を希望されていたのと、さいたま市はスポーツの街というブランディングをしているので、世界的な人気を誇る『フォートナイト』をプラットフォームにして、eスポーツのゲームを制作することにしました」と語ります。

さいたま市は、国土交通省がさまざまなプレイヤーと連携して推進する、日本全国の都市デジタルツイン実現プロジェクト「PLATEAU(プラトー)」に参画しており、現実都市を詳細に再現した都市データを公開しています。株式会社モンドリアンは、この高精度データの特長をより活かすため、今回は「フォートナイト」を採用。さいたま市都市計画課は、「さいたま市のオープンデータ『3D都市モデル』を活用した本プロジェクトは、若年層をはじめとする多くの皆様に、デジタル空間を通じて本市の魅力を発見していただく絶好の機会です。ゲーム内での体験が、本市への来訪、地域活性化に繋がるとともに、本プロジェクトが発展し、本市の新たな魅力の一つとなることを期待しています」とコメントを発表しています。

公開されたゲームは、「フォートナイト」内の新規ゲームカテゴリで上位にランクインするなど好評。12月には、さらなる活用や認知拡大を目指して、イオンモール与野にてイベントも開催します。「ゲームの目的は、市を知ってもらうこと。そのためにも、イオンモールというパブリックな場所で気軽にゲームに触れてもらって、より愛着を感じていただければ」と山本さん。

モンドリアンでは、さいたま市のほかにも数多くの自治体さんと、ゲームやeスポーツ、メタバースの取り組みを実施しています。角田拓志代表は、「来たるメタバース時代に備え、国交省をはじめ各自治体でメタバースやデジタル化への取り組みが加速しています。ただ、3Dモデルやメタバースを作ることが目的になってしまい、せっかく作った資産をうまく活用できないケースも。作って終わりではなく、地域を巻き込んで継続的に展開させることが重要です」と指摘します。

「たとえば、2025年3月から大分県大分市でスタートした取り組みは、資産活用と地域連携の面で成功事例として挙げられると思います」と教えてくれたのは、大分市荷揚町に跡地のある「府内城」のメタバース化プロジェクト「大分-府内城 DOMINATION」。府内城は、かつて四層櫓の天守などが築かれていましたが、1743(寛保3)年の大火により焼失して以来再建されることなく現在に至り、いくつかの櫓(やぐら)と、公園や駐車場が残るのみ。とはいえ、日本百名城にも選ばれるなど史跡としての価値も高く、もっと地元民に愛着を持ってもらいたいという思いから、フォートナイトの仮想世界の中での復元プロジェクトが立ち上がりました。

本プロジェクトの優れた点は、地元企業や地域住民に対して「一緒に盛り上げていこう」と呼びかける仕掛けができたところだと角田さんは語ります。「おおいた未来まちづくり株式会社との共同プロジェクトで、ふらっと立ち寄ってゲームが遊べるモニター画面を商店街の店舗に置いていただけたり、eスポーツ大会で今回作ったマップを使っていただけたり、資産を活用する動きが主体的に行われました。その活動がテレビ番組で取り上げられて、大手のスポンサー様についていただくことができ、経済的なメリットにもつながっていったんです」

本プロジェクトは、10月まで行われた2025年大阪・関西万博での「EXPO MCA(メタバースクリエイティブアワード)」でFortnite 部門「プレイヤーのおすすめ賞」を受賞。プロジェクト発足からたった半年で多くの成果を残すことになりました。「このようなデジタル化の取り組みは、続けないと意味がない。資産は腐らないので使えば使うほど費用対効果が高くなります。たとえば、教育関係者が『不登校の課題に活用できないか』とか、さまざまな立場の人が、それぞれ自分の課題解決のために資産を使おう、という流れを作るのが重要です」

「メタバース」というと、大きなヘッドマウントディスプレイ(HMD)をかぶって体験するもの、というイメージがありましたが、今はスマホやタブレット、携帯ゲーム機などでも手軽に体験できる環境になっており、制作コストも大幅に削減されているのだとか。「かつて『動画』というと、映画監督やテレビ関係者しか作れないもの、という時代がありましたが、今やスマホで誰でも手軽に編集して“バズれる”時代。『ゲーム』や『メタバース』も必ずそのようになります。企業の広報担当者がTikTokで面白い動画を公開して人気になるような感じで、メタバースで面白いゲームを作って人気になる、ということが当たり前になります」と角田さん。

ゲームやメタバースの制作が手軽になり、どの自治体でも導入ハードルが下がっていく一方で、「いろいろな落とし穴がある」と角田さんは指摘します。「ゲームもメタバースも、まだ成熟している業界ではない。担当者が詳しくなければ、作ることがゴールになってしまって、費用対効果を生み出さないリスクは常に存在します。また、メタバースを作ったとしても、地元の理解をどう醸成するか。一緒に盛り上げる空気を作っていくことが重要です」

最後に角田さんは、「メタバースは日常生活において身近なものになっていきます。それによって、移動時間や待ち時間、普段のちょっとした時間が楽しい時間になり、より活力のある生活になっていくでしょう。そこを目指して、私たちは自治体さんと『ゲームやメタバースの社会実装』というものにこれからも取り組んでいきたいと思っています」と笑顔で語りました。